«Закрытая рыбная выставка»

Имя рыбы

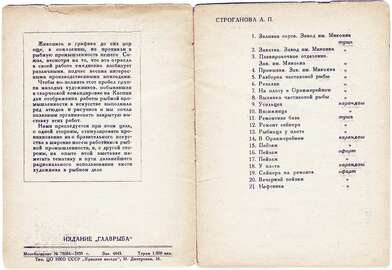

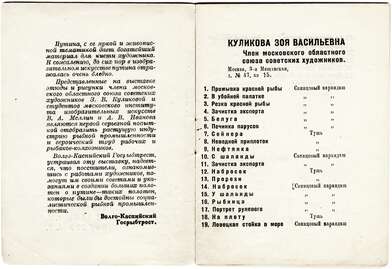

«Рыбная выставка» Игоря Макаревича и Елены Елагиной вся построена на совпадениях и расслоениях. Соцреалистическая выставка в ней — предмет рефлексии, концептуалистическая — форма рефлексии. Экспонаты принадлежат сразу двум пространствам: физическому и пространству текста. Каталог выставки 1935 года тут играет роль некой «небесной таблицы», где все представленные объекты каким-то образом заданы и вычислены, уже заранее записаны. Этикеткой со своим названием каждый из объектов на выставке прочно привязан к этому каталогу, который как бы конституционно объявляет и всей выставке право на жизнь. Специфика «Рыбной выставки», однако, в том, что это — конструкция, которая все время должна быть «переворачиваема». И тогда материальные предметы обеспечивают виртуальность фантомных названий, овеществляют безвестные творения безвестных художников.

«Повторяя исчезнувшую картину, мы даем ей статус реально существующей», — писал в свое время Кабаков по поводу своей работы «Проверена». Сама идея остается сегодня более чем ак-туальной, но вот жест, совершаемый Макаревичем и Елагиной, характерно другой. Это не акт погружения в язык соцреализма, но акт — в буквальном смысле — отталкивания, отправления от, и затем транспонирования, перевода. (Все это напоминает некоторые словесные игры вроде пантомимических, жестовых шарад, когда единственно данными по условиям игры средствами должны быть воссоздание иного знакового ряда, совершение эквивалентного обмена смысла.) Интерес к соцреалистической стилистике сменяется интересом к обозначающим ее словам. Итак, все экспонаты выставки закреплены в каталоге 1935 года — за исключением композиции «Путина», которая досказывает то, чего не смогли выразить рядовые соцреализма. Она выглядит как некое патетическое высказывание — в отличие от тех отдельных слов (или даже слогов), из которых, по-видимому, и состояла подлинная «Рыбная выставка». В том контексте «Путина» есть большое масштабное полотно рядом с этюдами и набросками, в концептуальном плане выставки «Путина» есть инсталляция рядом с объектами, и прослеживаемая здесь внутренняя параллель выводит на поверхность не осознаваемые, возможно, в московском концептуализме рудименты классических понятий живописи. «Путина» как «тематическая картина» создана волевым усилием соединения. Вместе с тем, как это и происходит в соцреализме, «этюды маслом» и «наброски» не составляют ее частей, а буквально повержены к ее подножию, так как тематичность и картинность немыслимы без «возгонки» эмпирической действительности в мифологический план. Предметом реконструкции в «Рыбной выставке» явились этюды, в соцреалистической теории — подступы к теме. В этюдах позволительны созерцательность и пассивный натурализм, и это, собственно говоря, соответствует тому типу творческого акта, который моделируют Макаревич и Елагина, — предельно скромного, ограниченного в своих сугубо миметических задачах. «Назывной» характер этюдов был тематизирован в «назывном» характере выставки.

Вместе с тем важно, что этюды и наброски Куликовой, Мелина и Иванова предстали в исполнении Елагиной и Макаревича все-таки в большинстве случаев как очевидные картины, висящие на стене и имеющие нечто похожее на раму. «Картинность» объектов Макаревича и Елагиной вытекает из принадлежности тематике «рыбного», тематике репродуцируемой выставки; точно так же, заметим, соцреалистические этюды могли обрести желанное достоинство масштабности именно своей причастностью к Теме (этюд «коммунистической тони», несомненно, ощущался как более картинный, нежели этюд безыдейного пейзажа).

Заключенная в выставке рефлексия на тему «этюд-картина — слово-высказывание» настолько структурно организующа, что можно сказать, что «Рыбная выставка» в значительной степени погружена в проблематику сугубо художественную — не меньше, чем идеологическую. Миф об Искусстве и его представительнице — Картине присутствует тут тоже в качестве мифа специфически советского. Искусство в СССР мыслилось не только как идеологическая деятельность, но и как род деятельности профессиональной (наподобие разделки рыбы), в которой, как и в рыбной промышленности, сохранились рудиментарные архаические технологии вроде этюдной практики, и в них-то и принято искать так называемый «секрет мастерства», а говоря иначе, идентичность этой деятельности. В результате десятилетий жизни, принужденной «как-то осуществляться», на идеологической основе выросла целая корка быта, сфера не ментального, но «ручного»: «быт и идеология совпали в бесконечном тексте», как пишет Борис Гройс. И если все творчество Кабакова посвящено, так сказать, вторичной, частной ментальности, живущей внутри этой сферы, то Макаревич и Елагина остаются в пределах этого потока как такового, извлекая остаточную неотрефлектированную идеологию именно из нее, — и, с другой стороны, реконструируя «советскость» из окружающих нас памятников материальной культуры.

Несколько частных замечаний. Во-первых, порядочный объем наросшей с годами сферы «ручного» создает иллюзию автономности чисто художественных проблем от идеологии — проблем ремесла и качества, что было характерно для широких слоев неофициального искусства. «Рыбная выставка» тематизирует и этот аспект, когда Елагина и Макаревич реконструируют вещь по названию вкупе с обозначением техники («Этюд. Масло.»), поскольку такое, жестко фиксированное, обозначение рутинной техники типично для советского языка описания искусства. Во-вторых, несмотря на активизацию такого, более человеческого слоя «советскости», «Рыбная выставка» посвящена все-таки теме производства рыбы, а не ее потребления. В советской идеологической системе потребление не мыслилось «в себе», представая как род воспроизводства; но не находим ли мы тут параллели к противостоянию «созерцания» и «продуцирования», составляющему стержень фабулы художественного развития 20–30-х годов?

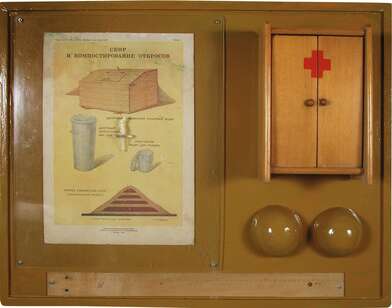

Итак, «Рыбная выставка» осуществляет несостоявшуюся концептуальность соцреализма. Осуществляет, оперируя пустыми названиями, то есть тем, перед чем склоняет голову, чему сдается в соцреализме искусство. Распад на вещь и имя, осознание которого лежит в основе концептуалистской практики 70-х — начала 80-х годов, тут существует реально и осязаемо. Внутри каждого объекта-экспоната, при внешнем буквальном «слипании» его с названием, ощущается напряженность «чужого» и «своего», идеальное совпадение и абсолютное несовпадение (игрушечной машинки и бутылки пива с именем «Волги у Жигулей», радиоприемника в корыте с водой с именем «приемного мотора в море» и так далее).

Примитивно реалистические этюды, на самом деле обозначающие «краснознаменный» характер тоней, рыбниц и прорезей, и, с другой стороны, объекты Макаревича и Елагиной, наивно буквальные (прорези прорезаны, а корма рыбницы обозначена пакетиками с кормами для рыб), но по своей истинной функции воспроизводящие нечто им внеположенное и заранее данное (картины 1935 года), — структурно подобны. И в том и в другом случае перед нами инсценировка абстракций под видом чего-то другого, мистификация. Отсюда то сложное соотношение автологии и металогии, речи прямой и переносной, которое составляет ткань «Рыбной выставки». Советский идеологический дискурс постоянно оперирует, упрощенно говоря, метафорами, настаивая при этом на их буквальном понимании. Такая нечувствительность к метафорике характеризует и читавшиеся на выставке технологические тексты с их «пылкой» и «полупылкой» рыбой, имеющей «башку» и «махалку». Термины — это, конечно, всегда забытые метафоры, но здесь они комичны именно своим сходством с жесткими идеологическими метаформа-штампами. Типичным соцреалистским приемом было превращение этой перманентной, фиксированной метафоричности в повторяющийся жест (тем самым вскрывался сам механизм идеологии), осуществление идеологической фикции в материальных формах («Железный занавес» группы «Гнездо»). И это было своего рода снятие магии, незаконная верификация предмета иррациональной убежденности. Но все же, при всей материальности «Железного занавеса», мы оставались в пространстве идеологии. Макаревич и Елагина совершают шаг иного свойства — не гиперидеологизации, а онтологизации. Возвращая названию его «корневое» значение почти в духе наивной этимологии, они пользуются приемом остранения, по сути противоположным метафоре. Если метафора, по Аристотелю, есть «перенесение имени», то здесь имя — единственное, что остается на месте, а отсутствующие, замещенные произведения вообще улетучиваются из логической цепи, оставляя свои «неверные подобия».

Поэтому отсутствие метафоры оказывается все-таки чревато речью переносной, загадка — сложнее и полнее отгадки на этикетке. Попытки воссоздать поток «рыбного» нерыбными средствами (Игорь Макаревич говорил мне, что все строго «рыбное» как раз выпадало из общей атмосферы) и явились источником неожиданной «поэзии». Они создают то, что в поэтике иногда называют «семантическим ассонансом», цеплянием ассоциаций — у Макаревича и Елагиной иногда вербальных (банк — банка, пароход — пароварка, сейнер — судно), иногда чисто пластических (осетр — грелка). Онтологизация, оживление идеи (стратегия, обратная распространенному в московском концептуализме истоньшению вещи до идеи) даст экзистенциальную перспективу прикосновения к некоей подлинности, богатство значений и уникальность предмета. Послушно материализуя чужие слова, Елагина и Макаревич в «Рыбной выставке» постоянно совершают то, что можно назвать шагом в сторону. Заданность названия-описания, казалось бы, оставляет им только путь тавтологии. Но в каждой вещи искусство заново находит себе другую возможность, и это и есть главное, что, мне кажется, переживается нами в «Рыбной выставке»: освобождение, чудесное и мгновенное избавление от пут. Это в итоге некая «апроприация наоборот», когда название остается на месте, а произведение ускользает и, можно сказать, спасается. Так приоткрывается возможность внеидеологической, внереферентной пластики, когда буквалистские «прорези» — слегка, слегка — направляют наш внутренний взор в сторону Лучо Фонтана. Но в состоянии выскальзывания находится не только каждое отдельное произведение на выставке, но и сами художники, находя иной путь, необязательно лежащий через сведение его к нулю. Все это здесь есть, но появляется и иное: не только «неответ», но и ответ, не только пустота, но и некая ценность.

Поэтому «Рыбная выставка», шаг в чем-то, может быть, и интуитивный, — так актуальна. Реставрируя соцреализм, она, наконец, оставляет его в далекой истории, в такой далекой, что она и не донесла до нас своих памятников. Реконструируя идеологию, она возвращает вещам их бытие. Она ставит все на свои места, возвращает полноту смыслов — и дает возможность, возможность иного.

Потому-то столь существенно, что «закрытая» рыбная выставка все-таки ускользает из закрытости, открывается, перемещаясь в пространство публичности.

Екатерина Дёготь

__________________________________

Artist Talk Еленой Елагиной и Игоря Макаревича из пространства «Закрытой рыбной выставки» в Центре Вознесенского.